気をつけないと本当は怖い住宅インフラのはなし[水道編]|イエノワ #1

生活を送るためには欠かせない「インフラ設備」。

間取りや建物デザインについてアレコレ悩むのがマイホーム設計の楽しみですが、インフラ設備についてもよく考えておかないと、あとで「困った。どうしよう」という展開になってしまうかもしれません。

困ったときにはすでに手遅れ、とならないように、今から知識と対応力を身につけておきましょう。

「知識+対応力=リテラシー」です。

家の「インフラ」と聞いて、みなさんはどのようなものが思い浮かぶでしょうか。私たちは、生活に欠かせないものを総じて「インフラ」と呼んでいます。最近では、電気、水道、ガス、電話回線などに限らず、家に面した道路や、ライフスタイルを支える学校、病院、ショッピング施設などもインフラに含むという考え方もあります。

今回は、そのインフラの中から「水道」に注目していきます。「水道」は「上水道」と「下水道」に分類され、建設・不動産業界では前者が「給水」、後者が「排水」と呼ばれています。食事を作ったり、実際に飲んだり、お風呂に使ったりするのが「給水」、使った後の始末を「排水」と覚えるとわかりやすいですね。

マイホームを検討する時にも、この給水と排水で気を付けるべきポイントがあるのです。

給水も排水もできるのは当たり前ではない!?

当たり前過ぎる話ですが、マイホームを建てようと選んだ土地が、給水も排水も可能な地域かどうかは、必ずチェックが必要なポイントです。実は、給水も排水でもできるかどうかは細かい行政の法的ルールのもとに厳密に決められているものです。給水が使えないケースはほぼ考えられませんが、細かな注意点はあります。

また、排水はマイホームの構想段階では気に留めない方も少なくありません。「本下水」と「浄化槽」の違いが分からないという人も多くいらっしゃり、注意が必要です。それぞれ、注意すべき点を見ていきましょう。

給水のインフラ整備に行政が対応してくれない!?

ほとんどの給水は「公営水道」、つまり市町村が提供しているサービスです。道路の地中に給水管が埋まっていて、その中を水が流れています。この給水管を「本管」と呼びます。家を建てるときは、本管から専用の管を作り給水を使用します。この新規の工事費用の相場は約50万円と言われています。

公営水道の中でも、次のような行政が対応してくれない注意すべきケースがあります。

①土地の前の道に本管がない(途切れている)

②他人の土地(地下)を通らないと本管に接続できない

③給水管はあるが本管ではない(近隣住戸で持ち合っている私設管)

①土地の前の道に本管がない(途切れている)

宅地開発を抑制している市街化調整区域で見かけるケースです。行政の政策判断としても、インフラ設備は増強する必要はないというものなので、行政の窓口で相談しても本管の延長がされることはありません。

ここでは、仮に、計画地から最寄りの本管まで100メートル程度離れている場合の対応策とリスクを考えてみます。

主な対応策はこの2つに絞られてくるでしょう。

A:本管から計画地まで自費で延長する

B:井戸を掘る。

Aの場合、費用は200万円以上かかる可能性があり、工期もかかります。私設管となるため、原則、維持管理を自身で行うことになります。万が一、延長管から水が噴き出しても、自費で修繕することになる可能性が高いです。

Bの場合、費用は50~100万円かかる可能性がありますが、井戸なので水道料金はかかりません(下水道料金はかかります)が、汲み上げには電動ポンプがかかせません。ポンプ設置には最低10万円を見ておくことになるでしょう。また、水質検査も必要となりますし、飲み水としての使うためには水質改善工事が必要になる場合もあります。井戸水が出なくなる、出にくくなるというリスクも常に抱えていくことになります。ちなみに、井戸水を使っている物件の場合「給湯器が壊れやすい」という意外な目線でのリスクがあります。平均10年の寿命が2,3年に縮まることも多々と言われています。

②他人の土地(地下)を通らないと本管に接続できない

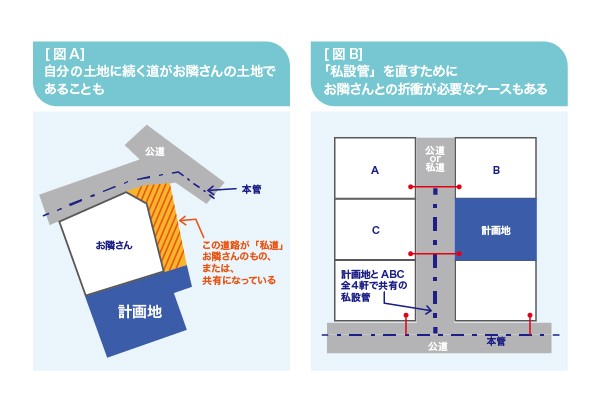

図Aのように、本管から計画地へ管を取り出したいのに、お隣りさんの土地(私道)を通らないといけないケースです。当然、お隣りさんの同意が必要となります。同意だけなら良いですが、承諾料を数万円要求されることもあります。お隣りさんの同意が得られなければ、マイホーム計画のすべてが頓挫してしまいます。契約後ではもう遅いので、事前に十分に確認が必要となります。

③給水管はあるが本管ではない(近隣住戸で持ち合っている私設管)

先の2つよりも多く多く見かけます。図Bのように、計画地から本管へ接続するには、共有の「私設管を」使うことになるため、維持管理はお隣さんABC全員と協力して行うことになります。管の交換等が必要になったときは、全員で協議した上で、工事しなければなりません。

将来的に、ABCのいずれか、または全てが「空き家」になる可能性もあります。「うちは空き家で使う予定がないから、協力したくないです」と言われたら、対処法が無くなるリスクがあります。空き家が増え続ける現在、もう、「ありえない話」ではありません。

有無を言わせない浄化槽から本下水への変更コスト

排水の方法は「下水道(本下水とも呼ぶ)」か「浄化槽」の2つが選択肢になります。双方とも新規工事の場合に約50万円かかると言われています。

浄化槽を選択する場合、意外な注意点があります。それは「将来、本下水が整備される予定」の地域に家を建てる場合です。本下水が整備されると、該当する土地1㎡につき約300円程度の清算金と呼ばれる費用が発生します。(50坪(165㎡)の場合、約49,500円)行政からは「お宅のエリア、下水が整備されたので5万円払ってください」と請求されます。更に「浄化槽を廃止して、本下水に接続するように」と勧められます。これには当然工事が伴います。費用は安くて約30万円、高いとその倍以上かかることがあり、一時的な出費にしては大きな額となってしまいます。

「確認するのがめんどくさい」では済まさない!

水道インフラだけ見ても、知らない、気づかなかったでは済まされない話も多かったかと思います。インフラは、どちらかと言えばマイホームの話の中でも、地味なテーマだったかもしれません。しかし、せっかく永く住む大切な家です。どんなリスクがあるか、それに対して対策ができているかということを確認しておくことが大切です。併せて、みなさんがお家で気持ちよく過ごしていただける時間も増えると思います。(サカイ)